Illustration: Achim Grintsch und Karin Rechenberger

Die Landschaft und ihre Bodenschätze

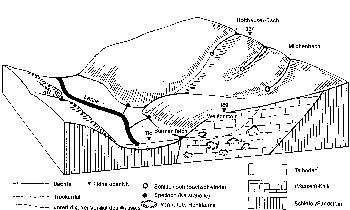

Natürliche Höhlen gibt es im Stadtgebiet von Hagen überall dort, wo der Untergrund aus Kalkstein besteht. Kalkstein durchzieht aus der Richtung Wuppertal und Schwelm her das Ennepetal bei Haspe und Wehringhausen in einem stellenweise nur sehr schmalen, etwa straßenbreiten Streifen. Er reicht bis an das Volmetal heran und ist an einigen Stellen sichtbar, so etwa am Goldberg, in einem Geländeeinschnitt des Jahn-Sportplatzes und im Selbecketal am Krähnocken. Östlich des Volmetals wird dieser Gesteinszug plötzlich sehr breit, etwa 1 -2 km. Von der Rembergstraße, am Markt und an der Volmetalstraße entlang erstreckt sich diese Gesteinsschicht bis Delstern. Von hier verläuft ihre südliche Grenze über die Linie Volmeburg - Staplack - Holthausen - Hohenlimburg und weiter Richtung Iserlohn. Die nördliche Grenze ist durch das Tal gekennzeichnet, das von der Rembergstraße und in seiner Fortsetzung von der Eppenhauser und der Hohenlimburger Straße durchzogen wird. So liegt das gesamte Gebiet von Emst, Haßley, Holthausen und ein großer Teil von Hohenlimburg auf Kalkstein. Dieser ist an zahlreichen Stellen in ehemaligen oder heute noch betriebenen Steinbrüchen gut zu erkennen.

Kalkstein entstand in unserem Raum vor etwa 350 Millionen Jahren als Ablagerung eines wärmeren Meeres. Die Ablagerungen von Kalkschlamm und Skeletten kleinerer Meerestiere inmitten von Korallenriffen bilden in unserem Raum Gesteinspakete, die bis 1000 m mächtig sind. In dem ehemaligen Riff eines Meeressaumes sind noch viele Abdrücke von Tieren zu finden, die es einst aufgebaut haben: Korallen, Muscheln, Armkiemer u. a. Man nennt solche Abdrücke Fossilien.

Wenn man eine natürliche Kalkstein-Felswand betrachtet, die schon lange den Einflüssen der Witterung ausgesetzt war, so fällt auf, daß sie von vielen kleinen Rinnen und Spalten durchzogen und von Einbuchtungen und Löchern durchsetzt ist. Diese "zerfressen aussehende natürliche Oberfläche des Kalksteins ist ein Ergebnis seiner besonderen Verwitterung, der "Lösungsverwitterung". Kalkstein wird - wenn auch langsam -- schon durch schwache Säuren chemisch aufgelöst. Solche Säuren sind als Kohlensäuren und Humussäuren im Regen- bzw. Sickerwasser enthalten. Stärker noch als an der Oberfläche wird das Gestein an bestimmten Stellen im Gebirgsinneren gelöst, und zwar dort, wo das Wasser von der Oberfläche schnell in den Untergrund versickert: an Spalten und Klüften und besonders da, wo sich zwei Klüfte schneiden. Wenn solche Hohlräume im Gebirgsinneren von unterirdischen Fluß- und Bachläufen lange Zeit durchflossen werden, können sie sich noch beträchtlich erweitern.

Solche früheren "Flußhöhlen" durchziehen das Kalkgebirge

vor allem an den Flanken beiderseits der Bach- und Flußtäler. Zusammengehörige

Höhlensysteme liegen dabei in etwa gleicher Höhe über dem heutigen,

tiefer eingeschnittenen Talboden.

An

den Decken und Wänden der Höhlen tropft das an feinen Rissen oder

Fugen austretende Sickerwasser ab. Die gelösten Kalkreste in diesem Wasser

bleiben hier als Tropfstein zurück und wachsen langsam zu langen Deckenzapfen

(Stalaktiten) oder zu vorhangähnlichen Sinterfahnen herab. Aus den Rückständen

der zu Boden fallenden Tropfen bilden sich Sinterdecken, die den Kalkstein überkleiden,

oder es wachsen Tropfsteine zu schlanken oder kegelförmigen Bodenzapfen

(Stalagmiten) heran. Auf diese Weise können sich mächtige Säulen

(Stalagmiten) bilden. Solch große Tropfsteingebilde können eine "Wachstumszeit" von

Zehntausenden von Jahren hinter sich haben.

Im

Hagener Kalkgebiet mag es einige Dutzend Höhlen geben, die wenigstens

streckenweise begehbar sind. Genau voneinander abgrenzen kann man sie kaum,

da sie durch Kluftsysteme zum großen Teil miteinander in Verbindung stehen.

Die größte Höhle ist die Volmehanghöhle am Ausgang des

Wasserlosen Tales zur Volmetalstraße, unterhalb der neuen Stadthalle.

Die bisher bekannten Klüfte, Spalten, Gänge, Hallen und Grotten sind

mehr als 1 km lang, davon sind ca. 700 m genau vermessen.

Weitere Höhlen liegen an der Emster Hardt, an der Volmeburg, in Eilpe, in Holthausen (Weißenstein und Hünenpforte) und in Hohenlimburg.

Unterirdische Wasserläufe

In Landschaften, deren Untergrund aus Kalkstein besteht, wird man vergebens nach oberirdischen Wasserläufen suchen. "Bäche" können hier allerdings kurzzeitig fließen, etwa nach starken Regen oder nach der Schneeschmelze. Während des größten Teils des Jahres aber versickert das Regenwasser in den zahlreichen Spalten und Klüften des Kalkgesteins. So sind alle von der Emster Hochfläche ins Volme- und Lennetal hinabführenden Täler "wasserlose Täler"; man nennt sie Trockentäler.

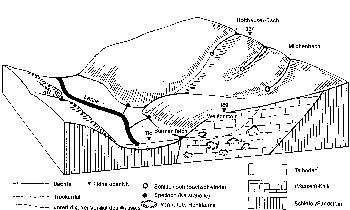

Außer dem "Wasserlosen Tal" sind auch das Elmenhorsttal mit der unteren Berghangstraße, das Volmeburgtal, das Tal an der Donnerkuhle und viele andere kleine Täl chen und Geländeeinschnitte solche Trockentäler. Am Südrand des Hagener Kalkgebietes liegt das Milchenbachtal. Es erstreckt sich von der Höhe am Kattenohl entlang der Hünenpfortenstraße bis nach Holthausen. Hier vereinigt es sich oberhalb der Hünenpforte mit dem Holthauser Bachtal. Der Milchenbach verhält sich ebenso wie der größere Holthauser Bach oberirdisch wie ein "normales" Fließgewässer, so lange er durch das Schiefergebiet fließt.

Illustration: Achim Grintsch und Karin Rechenberger

![]() Sobald

die Bachläufe jedoch das Kalkgestein erreichen, versickern sie in seinen

Klüften und Hohlräumen durch Schlucklöcher. Solche Versickerungsstellen

können in Felsspalten liegen oder auch in trichterförmigen Einbruchstellen.

Man nennt sie Dolinen. Unterhalb dieser Schlucklöcher fallen die Täler

trocken.

Sobald

die Bachläufe jedoch das Kalkgestein erreichen, versickern sie in seinen

Klüften und Hohlräumen durch Schlucklöcher. Solche Versickerungsstellen

können in Felsspalten liegen oder auch in trichterförmigen Einbruchstellen.

Man nennt sie Dolinen. Unterhalb dieser Schlucklöcher fallen die Täler

trocken.

![]() Wo

bleibt nun das Wasser, das in solchen Bachschwinden versickert? Am Rande des

Lennetals, in das der Holthauser Bach und der Milchenbach fließen, kann

man die Lösung dieser Frage erkennen. Hier tritt Quellwasser an der Hünenpforte

und am Fuße des Weißensteins, unmittelbar am Rande der Bundesstraße

7, als "Barmer Teich" wieder hervor. Dieses Quellwasser strömt

das ganze Jahr hindurch mit etwa gleichmäßiger Schüttung aus

dem Felsmassiv hervor, und zwar mit gleichbleibenden Temperaturen: im Sommer

liegen sie bei 10° C, im Winter bei etwa 8° C. Das Wasser muß also

längere Zeit in unterirdischen Hohlräumen des Kalkgebirges gespeichert

werden.

Wo

bleibt nun das Wasser, das in solchen Bachschwinden versickert? Am Rande des

Lennetals, in das der Holthauser Bach und der Milchenbach fließen, kann

man die Lösung dieser Frage erkennen. Hier tritt Quellwasser an der Hünenpforte

und am Fuße des Weißensteins, unmittelbar am Rande der Bundesstraße

7, als "Barmer Teich" wieder hervor. Dieses Quellwasser strömt

das ganze Jahr hindurch mit etwa gleichmäßiger Schüttung aus

dem Felsmassiv hervor, und zwar mit gleichbleibenden Temperaturen: im Sommer

liegen sie bei 10° C, im Winter bei etwa 8° C. Das Wasser muß also

längere Zeit in unterirdischen Hohlräumen des Kalkgebirges gespeichert

werden.

![]() Daß dieses

Quellwasser dasselbe Wasser ist, das in den Schlucklöchern verschwindet,

läßt sich beweisen: Man färbt das versickernde Wasser und sieht

dann Tage später verfärbtes Wasser aus den Quellen treten.

Daß dieses

Quellwasser dasselbe Wasser ist, das in den Schlucklöchern verschwindet,

läßt sich beweisen: Man färbt das versickernde Wasser und sieht

dann Tage später verfärbtes Wasser aus den Quellen treten.

Quelle:

Hagener Heimatbuch

© 1981. August Babel Verlag, Düsseldorf